🐚 タックーの“海の未来”日記:アサリと人のちょっと先を見つめる技術

- タヌキのタック

- 2025年4月30日

- 読了時間: 5分

こんにちは、僕はタヌキのタック。今日は、山の話じゃなくて、海のお話なんだ。

というのも、最近ちょっと気になる研究を読んでね、それが「アサリのハイブリッド育成技術」というもの。アサリって、潮干狩りでおなじみの、あの二枚貝だよ。

ワッシ「え、アサリってそんなに重要なの?」

(空から舞い降りたアメリカ出身のワシ、ワッシーがくちばしを傾けて聞いてきた)

そうなんだよ、ワッシ。アサリってね、海の掃除屋さんみたいな役割もあって、水の中の栄養バランスを保ったり、海の底をきれいにしたりしてくれてるんだ。

でもね、最近は海水温の上昇や干潟環境の悪化で、アサリがどんどん減っている。中には「もう潮干狩りができなくなった」って地域もあるくらい。

アーシィ「えー、それってすごく残念…!」

(海好きのアザラシのアーシィが目を丸くして反応する)

うん、特に夏場の高温が問題でね、稚貝(ちいさなアサリたち)が大量に死んじゃうこともあるんだって。

そこで考え出されたのが、大林組の技術研究で紹介されていた、「陸上で夏を越してから海に戻す」という方法なんだ。

タックー「つまり、人間がちょっとだけ手助けをするってこと」

この技術では、アサリを夏のあいだだけ水温が安定した陸上の水槽で育てて保護する。

そして、秋になったら再び海へ放流することで、冬の間に成長し、翌春には産卵できる大きさになるんだって。

これはね、まるで山の苗木を一度温室で育ててから植林するのと同じ発想だよ。

しかもこの方法、ただ育てるだけじゃなくて、給餌時間・水温・底砂の種類など細かく条件を調整して、最も成長と生存に適した環境を探っているんだ。

たとえば:

水温を15℃に保った場合、80%以上が生き残った。

餌を1日12時間与えることで、成長効率がアップ。

底にケイ砂を敷くことで、呼吸もしやすくなった。

さらに驚いたのは、実証実験の中で、陸上育成されたアサリを放流後、約半年で再び産卵活動に入ったという報告。つまり、「命の循環を取り戻す」ことが可能だと示されたんだ。

これは、「水産資源の確保」と「環境保全」のどちらにもつながる、とても希望のある話だよね。

アーシィ「でも、私たちもアサリに出会えるチャンスあるの?」

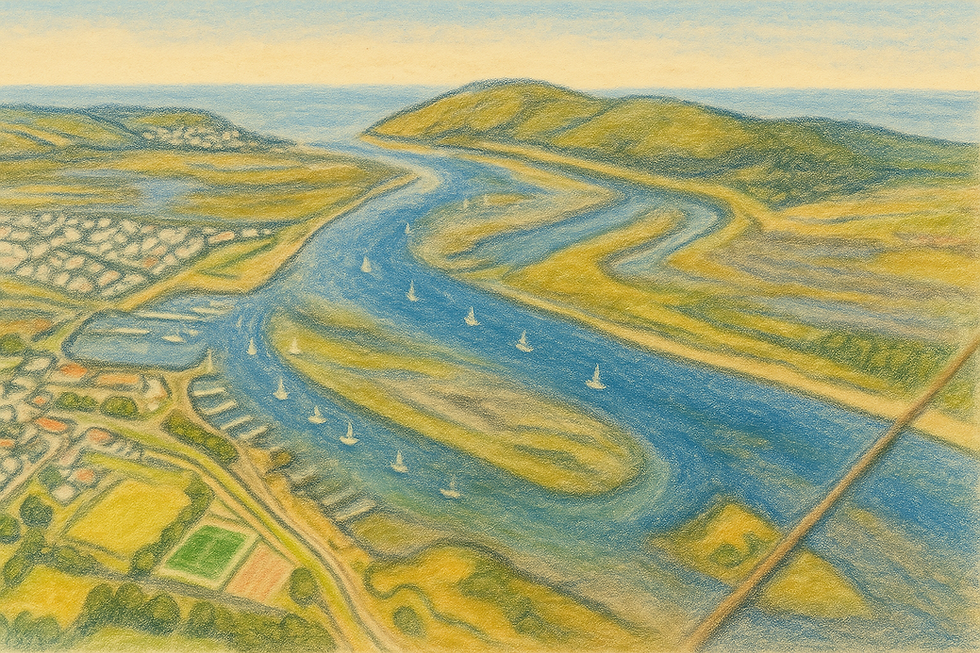

うん、あるよアーシィ。たとえばね、毎年春になると潮干狩りっていう行事があるんだ。

2025年の特集ももう出てたよ:▶️ 潮干狩り特集(ウォーカープラス)

干潟に行って、家族みんなでアサリを探す行事なんだけど、それがちゃんと続いていくためにも、こうした育成技術はとっても大切なんだ。

楽しいレジャーの裏に、命をつなぐ工夫があるって、すごく素敵なことだと思わない?

タックーのひとこと

自然に完全に任せるのでもなく、管理しすぎるのでもなく、「必要なときに手を貸して、また自然に返す」。

これが、僕が思う「自然との共存」のかたちなんだ。

この研究では、アサリ(食べられる小さな貝)を守る新しい育て方について紹介しているんだ。 最近、暑い夏のせいで、海や干潟(海と陸のあいだの泥の場所)にいるアサリがたくさん死んでしまっていて、 研究チームは、「暑い夏の間はアサリを特別な水槽で育てて守り、涼しくなった秋に海に戻す」という方法を試していた。

この方法では、

水温を15℃くらいに保つ

1日に12時間くらいエサをあげる という条件でアサリを育てたら、元気に大きく育つことがわかったんだ。

さらに、秋に海に戻したアサリは、翌年の春に赤ちゃんを産むこともできた。

つまりこの新しい育て方がうまくいけば、

アサリが絶滅しないように守れる

干潟や海の自然を元気にできる

海の観光や漁業ももっと良くなる

そんな未来にもつながるんだ。

山から見ても、これは海の“希望の技術”だと思うよ。

🐚 付録:潮干狩りの歴史について

潮干狩りは、日本で古くから親しまれてきた春の自然行事です。弥生時代の貝塚からその痕跡が見られ、平安時代には貴族の遊びとして記録に残され、江戸時代には庶民の間でも広く行われるようになりました。

特に江戸時代の「潮干狩り図」や随筆には、家族や友人と浜辺で貝を採る様子が描かれており、行楽や季節の楽しみとして深く根付いていたことがわかります。明治〜昭和期には海岸開発とともにレジャーとしての性格が強まり、戦後の高度経済成長期には学校行事や観光資源として全国に広がりました。

現代では、潮干狩りは単なる遊びではなく、漁業権と連携した「資源管理型レクリエーション」として位置付けられています。干潟の保全やアサリの放流、利用者のルール遵守などによって、自然と人間のふれあいを持続可能な形で継承していく仕組みがつくられています。

こうした背景から、潮干狩りは「文化としての自然との共生」として、これからの時代にも大切にされていくべき風習と言えるでしょう。

📚 参考文献・出典(統一形式)

Obayashi Corporation. (2022). アサリのハイブリッド育成技術の研究. 大林組技術研究所報, No.86.『アサリのハイブリッド育成技術の研究』2022年 https://www.obayashi.co.jp/technology/shoho/086/2022_086_06.pdf

ウォーカープラス編集部. (2025). 潮干狩り特集2025. https://spring.walkerplus.com/gw/special/shiohigari/

環境省. ブルーカーボンと水産資源保護に関する政策資料.

Wikipedia編集者. (最終更新2024). 潮干狩り. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%AE%E5%B9%B2%E7%8B%A9%E3%82%8A

OotEvent編集部. (2024). 日本の潮干狩りの歴史と文化. https://ootevent.com/shellfish-gathering/

link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link